※この記事にはプロモーションが含まれています

「良い商品を作っているのに、なぜ売れないのか?」

「お客様に価値を伝えているつもりなのに、なぜ選ばれないのか?」

フリーランスや個人事業主として活動していると、このような悩みに何度も直面すると思います。どんなに一生懸命サービスを磨いても、”売れる仕組み”がなければビジネスは前に進みません。

そんなとき、今こそ学ぶべき人物がいます。それが日本を代表するマーケター、森岡毅(もりおか・つよし)氏です。

森岡氏はP&G出身というグローバル企業での経験を経て、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)をわずか数年でV字回復させた”伝説のマーケター”として知られています。現在はマーケティング戦略会社「株式会社刀」のCEOとして、テーマパークから飲食チェーンまで、様々な業界で成果を上げ続けています。

森岡氏のマーケティング理論には、中小企業や個人ビジネスにも直接役立つ「選ばれる戦略」の本質が詰まっています。それは当然ながら”思い付き”や”運”、”アイデア勝負”でもなければ単純に”SNSを駆使して”というのでもありません。

- プレファレンス(選好性)=選ばれる確率を高める

- プレファレンスこそ、マーケティングの最大変数

- 消費者の根源的欲求×自社の強み×競合との違いが、ブランド戦略の重心

このような論理と本能を組み合わせたマーケティング戦略は、予算も人手も限られた小規模ビジネスにとって、大きなヒントになるでしょう。

この記事では、森岡氏の経歴や実績を紹介しながら、氏が考えるマーケティングの本質、特に「選ばれる確率=プレファレンス」という考え方を詳しく見ていきます。そして、小さなビジネスが日々の仕事にどう活かせるかを、実践的な視点で解説します。

森岡毅氏のキャリアと実績

森岡毅氏は、日本における“マーケター像”そのものを塗り替えた人物ではないかな、と思います。少なくとも、DRM(ダイレクトレスポンスマーケティング)が主流であった時代に、「プレファレンスがマーケターが変えられる最大の変数だ!」という人はいませんでした。氏は、「マーケターの指標」であると同時に、「日本を豊かにする社会変革のキーマン」として、絶大な信頼を得ている稀有な存在。実績・理論・行動、いずれも突出した存在であり、その言葉には“現場での証明”が裏打ちされています。

P&Gでのキャリア:世界基準のマーケティング思考を体得

森岡氏のキャリアの出発点は、世界最大の消費財メーカー「P&G(プロクター・アンド・ギャンブル)」。ここで氏は、パンテーンやヴィダルサスーンといったグローバルブランドを手掛け、アジア地域を統括するブランドマネージャーとして辣腕を振るいました。

P&Gはマーケティングの“登竜門”とも言われるほどで、ロジカルで徹底した「戦略思考」に基づく意思決定が求められるそうです。現在、国内で活躍する著名なマーケターでP&G出身の方が多いのも、偶然ではないのでしょう。ここで森岡氏は、後のキャリアでも核となる「数字で語る」「戦略は目的から逆算する」「人を動かす構造を設計する」というスキルを徹底的に叩き込まれました。

USJ再建:マーケティングで奇跡を起こした戦略思考

2010年、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)は危機的状況にありました。来場者数はピーク時から大きく減少し、コンテンツも陳腐化。もはや“関西ローカルの数あるテーマパークのひとつ”と見なされており、今や想像できませんが東京ディズニーリゾートに対抗する力を持てるなんて考えられなかったのです。

この停滞状態からの脱却を託されたのが、森岡毅氏でした。当時、社内には明確なマーケティング部門が存在せず、「マーケティング=広告を打つこと」というレベルの理解にとどまっていたといいます。

しかし森岡氏は、その状態を嘆くことなく、現場に足を運び、自ら顧客や従業員の声を聞き、パーク全体を「マーケティングの視点」で再構築していきました。もちろんそれは、並大抵の大変さではありません。その苦労は氏の著書に譲りますが、想像を絶する苦労であったと察します。

森岡氏がUSJで実行した主な戦略

では、森岡氏はUSJ再建のために何をしたのか?

ひとことでいえば、「集客の劇的改善」。ですが知りたいのは、もう少し具体的な戦略ですよね。以下が影響度の大きかった主な戦略です。

コンセプトの再定義

それまでのUSJは「ハリウッド映画専門テーマパーク」という狭い枠組みに縛られていました。ダイレクトレスポンスマーケティングでは「絞り込む」ことは王道の戦略ですが、不必要に絞り込んでいて、USJが本来、狙えるはずの大きなニーズをつかめていなかったのです。

森岡氏はこの無意味なターゲティングを打破し、USJの存在価値を再定義します。新たなコンセプトは、「世界最高のエンタメブランドを集めたセレクトショップ」。映画好きの大人だけが楽しめるテーマパークではなく、家族もカップルも友達同士でも、USJに絶対に楽しめる!というレジャーとして位置付けたのでした。

当初、USJ内部からは相当な反発があったそうですが、ハリウッド映画だけでなく、世界観を重視した多彩なIP(知的財産)を自由に取り入れられるようにすることで、将来的なブランド戦略の幅が一気に広がることを数学的根拠を持って説得に回ったと著書に書いています。

お金がないなら、知恵で勝つ

2010年、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は来場者数の減少やブランドの迷走により、経営危機に直面していました。この困難な状況下で、森岡毅氏は限られた予算の中で「いかに勝つか?」考えざるを得なくなります。いくら外資の資本力があるUSJといえど、業績が低迷していて、将来的な投資が限られていれば、単純に新たなアトラクションを目玉に集客するわけにはいきません。

予算をできるだけ投じず、集客につなげる「アイデア」が求められていました。

既存アトラクションの再活用:ジェットコースターの逆走運転

その「アイデア」の象徴として、語られるのが逆走ジェットコースターです。

新規アトラクションの導入には莫大な資金が必要ですが、森岡氏は既存のジェットコースターを逆走させるという斬新なアイデアを実施しました。早いだけのジェットコースターは世の中にたくさんあります。予算をかければ、世界観を演出することもできたでしょう。しかし限られた予算の中で、お客さんの期待を上回り、かつてないスリルと興奮を生み出すには、予算に頼らない「アイデア」が求められたのです。

森岡氏は、ジェットコースターを逆走させることで、これまでになり新鮮な体験を提供し、話題性を高めることに成功しました。

季節イベントの強化:ハロウィーン・ホラー・ナイトの導入

もうひとつ、閑散なシーズンにお客さんを呼び込んだ秀逸なアイデアがあります。それが「ハロウィーン・ホラー・ナイト」。

夏休みが終わり、クリスマスシーズンになるまでの10月から11月は、テーマパークは集客が落ち込むシーズンとなります。だからといって、予算をかけて、新しいアトラクションやイベントを組む余裕はない。そうした中で森岡氏は、USJがもともと持っていた技術と、スタッフの演技力を生かして、ゾンビがパーク内を徘徊する怖くて、興奮する夜を作り出しました。ジェットコースターで声がかれるほど絶叫する爽快感と同じ興奮を、恐怖は生み出すことができる。人は本能的に、感情が解放されることを求めている。その本能を衝いたのでした。

結果としてこのイベントは、莫大な投資をして、新しいアトラクションを建設するのではなく、低コストで非日常的な体験を提供し、多くの来場者を引き付けることに成功しました。

大型投資への布石:ハリー・ポッターエリアの資金調達

これらの低コストで実施できて、リターンの大きい施策を数学的根拠を基に編み出し、USJは収益を劇的に改善しました。そして、最終的には「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリアの開設という大型投資を実現するための資金を得たのです。

森岡氏が投じてきたこれらのアイデアは、「お金がないなら、知恵で勝つ」という思考の実践例として、多くのビジネスパーソンにとって示唆に富むものとなっています。

日本文化との融合戦略

USJが“世界最高のエンタメ”を扱う場であるなら、いま日本で最も熱狂されているもの──それもまた、立派なエンタメ商品になるはず。森岡氏がそう着目したのが、日本のアニメやゲームといったポップカルチャー。こうして生まれたのが、世界のエンタメに“日本の熱”を融合させた革新的プロジェクト「ユニバーサル・クールジャパン」です。

漫画ワンピース、エヴァンゲリオン、進撃の巨人、モンスターハンター…。これら日本発のビッグコンテンツが、次々とUSJのパーク内に期間限定で登場し、特に若年層から圧倒的な支持を集めました。

もしUSJが「ハリウッド映画専門」にこだわっていたなら、こうした世界に誇る“日本のエンタメコンテンツ”を取り入れることはできなかったでしょう。ジャンルの壁を越え、世界のエンタメと日本文化が共鳴する──それが、USJならではの新しい体験価値を生み出したのです。

V字回復から“ブランドの再定義”へ

こうした一連の戦略によって、USJはわずか数年で劇的な復活を遂げます。

- 年間来場者数は2010年の約740万人から、2015年には1,390万人超(当時過去最高)へ

- 関西ローカルから、全国から人を呼ぶ“日本有数の観光施設”へと変貌

- 2015年10月に、ディズニーの来場者数を単月で初めて上回る

この再建劇は、運や偶然ではありません。驚くべきことに、森岡氏は数学的根拠を持って、推進しました。その詳細については、森岡氏の書籍『確率思考の戦略論』をご覧いただければと思いますが、ここで強調したいのは、マーケターがなすべき仕事は“売ること”ではなく、“選ばれる確率(≒プレファレンス)を上げること”という、森岡氏以外のマーケターがほとんど言ってこなかったことです。

株式会社刀の設立:「戦略」で日本を元気にする

2017年、森岡氏は自らの理念「マーケティングで日本を元気にする」を掲げて、株式会社刀(KATANA Inc.)を創業しました。ここでの取り組みはコンサルティングではなく、戦略の策定から実行までをハンズオンで担う“経営参謀型マーケティング支援”が特徴です。

刀で手掛けた主な再生事例:

- 丸亀製麺:

打ち立てうどんの価値を再定義し、全国チェーンでありながら店舗で手打ちしている「ライブ感」を軸にブランド再構築。テレビCMや店内設計まで刷新し、業績は大幅改善。 - ネスタリゾート神戸:

都会では味わえない、自然ならではの”感動体験”に注力し、ファミリー層の集客に成功。 - 西武園ゆうえんち:

昭和の街並みを再現し、“懐かしさ×非日常”という唯一無二の体験を演出。従来のテーマパークの概念を超えるブランドへと進化。

こうした数々の事例を通じて、森岡氏はマーケティングの枠を超え、「経営の意思決定を支える戦略家」としてのポジションを確立しました。

マーケターにとっての最大変数は、プレファレンス

森岡毅氏が提唱するマーケティングの根幹には、シンプルかつ本質的な考えがあります。それが、「プレファレンス(Preference)=ブランドの好意度・選好性」という概念です。

商品やサービスが売れるかどうかは、「どれだけ魅力的か」ではなく、「どれだけ選ばれやすい状態にあるか」で決まります。選択肢が多すぎる現代において、お客様は“最も良いもの”ではなく、“最も選びやすいもの”を選ぶのです。

正直に告白すると、プレファレンス、という言葉の本質を理解するのに、僕自身は長い時間がかかりました。「ブランドの好意度・選好性」といわれても、腹落ちしなかったんですね。しかし森岡さんは著書『確率思考の戦略論~どうすれば売上は増えるのか~(ダイヤモンド社)』の中で、プレファレンスを「選ばれる確率」であると定義していて、ようやく腑に落ちたわけです。

マーケティングとは、この「選ばれる確率をどう高めるか」を考え抜く営みであると、森岡氏の書籍から僕は学びました。セールスの前に“選ばれるかどうか”で勝負は決している、と森岡氏は言うのです。

なぜ、選ばれる確率がすべてを決めるのか?

いくら商品が良くても、認知されていなければ選ばれません。

いくら価格が安くても、信頼されていなければ選ばれません。

いくら人気があっても、嫌われたら選ばれません。

つまり、「売上=商品の魅力」ではなく、売上=“知っている(認知)”×”買える状態にある(配架)”×”選ばれる確率(プレファレンス)”という掛け算で決まるのです。その中で、マーケターが最もコントロールできる変数が「プレファレンス=選ばれる確率」である、というわけです。

その“プレファレンス”を上げるためのフレームワークや思考の仕方を、森岡氏は惜しげもなく提供してくれているので、学ばない手はありません。実際に僕自身も、このフレームワークを通して、売り上げを最大化してきた実績があります。もちろん、USJをV字回復させて年間1400万人の人の行動を変えるような大きな変化ではなく、クライアント先のコンサルティングで、問い合わせ数を前年比15倍にした、という程度ですが、それでも成果は成果です。

この変化は、お金をかけたわけではなく、時間を費やしたわけではなく、森岡氏のフレームワークを当てはめただけですから、すごいことです。

プレファレンスを最大化させる思考のフレームワーク

では、プレファレンスを最大化させる思考のフレームワークとは何か?

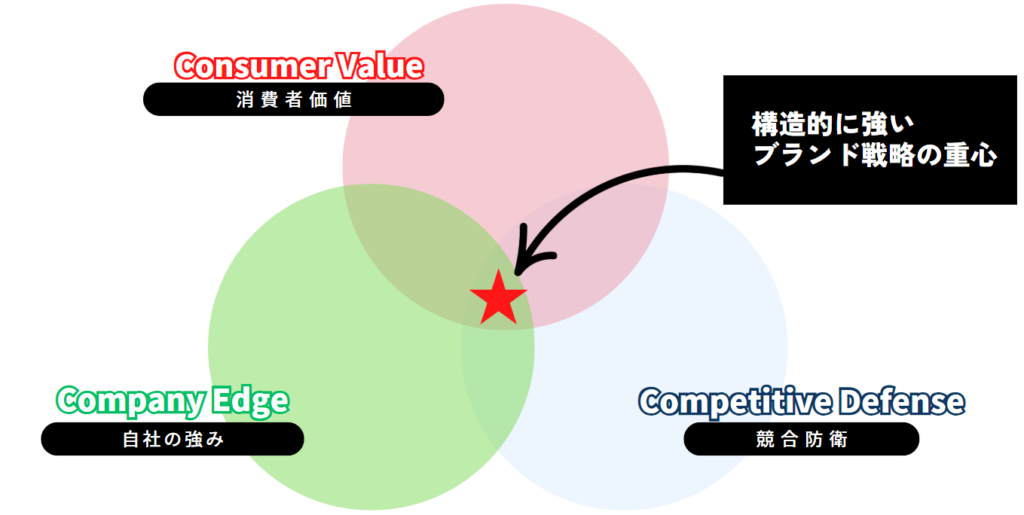

森岡氏の教えの中で、もっとも僕たちのようなスモールビジネスで活用できるのは、ブランド戦略のフレームワークです。ブランド戦略とは、わかりやすくいうと「消費者の脳内にどんなブランドを構築するのか」ということ。必要なのは構造的に有利になるよう、「重心」を外さないことです。

プレファレンス(選ばれる確率)は、多くの場合、主観的に決めてうまくことはありません。レストランであれば、たくさんの競合店がある中で、「当店の強みは家庭的なイタリア料理です」といったところで、選ばれるかどうかはわからないですよね。たまたま家庭的なイタリア料理を求めるお客さんが商圏内にたくさんいて、たまたま、競合店となる対象がラーメン屋さんしかないのであれば、一定の確率で選ばれるでしょうが、現実問題としてありえません。

競合がひしめく激戦区であればあるほど、お客さんの求める価値と、自分たちの特徴をすり合わせ、なおかつ、競合店との比較から相対的に選ばれやすいところを狙って、プレファレンスを設計していく必要があります。その「重心」を見つけるために、森岡氏が教えてくれているフレームワークが、以下のブランド・ポジショニング・マップです。

Comsumer Value(消費者価値):

消費者の本能に刺さる「根源的欲求」

Company Edge(自社の強み):

自社の特徴を武器に変える

Competitive Defense(競合防御):

競合が反撃や追随をしにくい理由

『確率思考の戦略論~どうすれば売上が上がるのか?/森岡毅著』(ダイヤモンド出版)より。

この3つの条件を同時に満たしたところが、構造的に強いブランド戦略の「重心」であり、そこがプレファレンス=選ばれる確率の「軸」となります。

フリーランス・個人事業主が今すぐできる“プレファレンス”の高め方

では、プレファレンスを最大化させる、森岡氏のフレームワーク「ブランド・ポジショニング・マップ」を僕たちのような極小ビジネスで活用するにはどうすれば良いのか?

ここでは、森岡氏の教えを根底に踏まえながら、僕たちのような極小ビジネス、たとえば、フリーランスや個人事業主、ひとり社長のシチュエーションにおいて、活用しやすい形で解説していきます。

Comsumer Value :消費者価値を洗い出す

森岡氏は繰り返し「消費者理解」がマーケティングにおいて最重要であると伝えています。その理由は、消費者の本能に刺さる根源的欲求が、選ばれる確率の「軸」となり、売上に直結するからでしょう。逆に言えば「消費者理解」が浅いと、売上規模は小さくなる。

これは、ホームページを作るときでも同じことがいえます。当社ではクライアント様のホームページ設計を考えるとき、顧客は、どんな不安、悩み、問題、怒りを抱えているのか、出来る限り言語化して、その問題解決として、クライアント様の商品・サービスをポジショニングしていくことを考えます。消費者理解が浅ければ浅いほど、アクセスは技術的に稼げたとしても、成約率が低くなるんですね。

消費者の本能に刺さる「根源的欲求」の探り方

では、どうやって消費者の本能に刺さる「根源的欲求」を見つけていくのか?

森岡氏は、消費者理解に根差した<WHO>と<WHAT>の組み合わせから見つけられる、と伝えています。当社ではそれを、「ターゲットの定義×提供価値」と解釈しています。森岡氏のレベルで考えていくと、年商1億程度の僕たちのような極小ビジネスにおいては、やや対象が大きすぎますし、森岡氏の著書で、すでに開設されているので、ここででは、より小規模ビジネスに活用できることを想定して、お伝えしますね。

ターゲットの定義(WHO)

森岡氏の教えでは、「WHO」つまりターゲットの定義は、年齢や性別を切り分けるペルソナ設定をいっているわけではありません。重要なのは、「どんな状況にある人なのか?」「どんな感情を抱いているのか?」という、より深い顧客理解。

たとえば、同じ30代女性でも、

- 育児に追われて自分の時間が取れずにストレスを感じている人

- キャリアアップを目指しているが方向性に迷っている人

- 将来への不安から副業を始めたいと考えている人

では、求める価値がまったく違いますよね。ターゲットの定義で重視するのは、年齢、性別、職業、収入、学歴、家族構成など、人口統計学的な属性を示すデータ=でもグラフィックデータよりも、個人の価値観、興味、ライフスタイル、態度、性格など、より主観的で心理的な属性に関する情報=サイコグラフィックデータを正確に把握することです。

提供価値(WHAT)

次に「WHAT」、つまり提供価値の定義です。これは一言でいえば、ベネフィットです。ベネフィットとは、顧客にとっての明るい未来。当社では、「機能的価値」と「感情的価値」の両方を言語化することを心がけています。

機能的価値とは、「○○ができるようになる」「○○の問題が解決する」といった実用的なメリット。一方、感情的価値とは、「安心できる」「自信が持てる」「誇らしく思える」といった心理的なメリットです。

選ばれる確率を高めるうえで重要なのは、この「感情的価値」の方です。なぜなら、人は論理ではなく感情で購買を決断し、後から論理で正当化するから。森岡氏がUSJで仕掛けた数々の施策も、すべて「感情=本能を動かす」ことを起点にしていました。

上記、ターゲットの定義と提供価値の組み合わせが、消費者価値だと考えてください。

Company Edge:自社の強みを武器に変える

消費者価値が見えてきたら、次は自社の強みを明確にします。

ただし、ここで陥りがちな罠があるので注意してください。それは、「自分が得意なこと」と「お客様にとって価値のあること」を混同してしまうことです。

森岡氏が教える「Company Edge」とは、単純に得意分野、と捉えることではありません。それが、消費者の根源的欲求を満たすうえで、競合よりも優位に立てる特徴であれば良いのですが、そうでないのならば、ひねり出す必要があります。実際に多くの小規模ビジネスにおいて、得意分野だと自己認識している特徴は、相対的にはあまり意味を成していないケースがあります。

たとえば「うちは20年の経験があります」というのは単なる事実にすぎません。しかし、「20年間で3,000件の相談を受けてきたからこそ、あなたの状況を5分で的確に把握し、最短ルートの解決策を提示できます」となれば、これは立派な武器になります。

重要なのは、自分の特徴を「お客様の問題解決」という文脈で再定義すること。繰り返しになりますが、主観ではなく、消費者価値と、競合と相対的にすり合わせることで「選ばれる理由」に変わるのです。

Competitive Defense:競合が追随しにくい理由を作る

最後の要素が「Competitive Defense」、つまり競合防御です。これは、なぜ競合他社があなたと同じことをできないのか?、なぜ、他を選ばないのか?という参入障壁や競合との違いを明確にすることです。

フリーランスや個人事業主の場合、この競合防御は特に重要です。なぜなら、参入障壁が低い業界では、すぐに価格競争に巻き込まれてしまうから。どのポジショニングを取れば、自分が有利に戦えるか、環境を作るべきです。フリーランスの方で成果の出ていない方は、多くの場合、このポジショニングで失敗していると思います。

結局、顧客から選ばれるには「誰に(WHO)、どんな価値を(WHAT)、どのように提供するのか(HOW)」の組み合わせが、相対的に比較されて、選ばれます。そのポジショニングが、プレファレンス=選ばれる確率を決める構造になるんですね。

もうすこし具体的な事例を提示しましょう。たとえば、以下のように、競合が追随しにくい理由を作るのです。

- 独自の経験や実績:「○○業界で20年」「○○の資格を日本で3人しか持っていない」

- 特殊なスキルの組み合わせ:「マーケティング×WEB制作」「経営×デザイン」

- 独自のメソッドや理論:オリジナルのフレームワークや手法

- 特定分野への特化:ニッチな業界や課題への深い専門性

- ネットワークや関係性:特定業界での人脈や信頼関係

3つの条件が重なる「重心」を見つける

Consumer Value(消費者価値)、Company Edge(自社の強み)、Competitive Defense(競合防御)の3つの条件がすべて重なるポイント。それが、あなたのビジネスにおける最強の「重心」です。この重心を見つけることができれば、構造的に選ばれやすい状態を作り出すことができます。

なお、この重心探しは、一朝一夕でできるものではありません。しかし、森岡氏の教えに従って丁寧に分析を重ねれば、必ず見つけることができます。そして、その重心こそが、あなたが「選ばれ続ける」ための最大の核となるのです。

USJのブランド・ポジショニング・マップ

森岡氏は、著書の中で、USJのブランド・ポジショニング・マップ、つまりブランド戦略の「重心」について、惜しげもなく公開してくれています。なお、あくまでこれは、森岡氏が就任した当初の者であり、現在のUSJとは必ずしも合致しませんのでご注意ください。

USJのConsumer Value(消費者価値)

森岡氏は、テーマパークに訪れる人間の本能は、非日常を欲してしまう生理的な構造にあると見抜いていました。僕も「へえ~」と思ったのですが、森岡氏のチームによる調査で、テーマパークの年代別の来場確率と、性ホルモンの「テストステロン」の年代別の分泌量は、見事に合致しているそうです。

テストステロンは男性の方が多いのですが、男女ともに年齢別の分泌量は大差ありません。つまり、性欲の高まる10代から20代で来場のポテンシャルはピークを迎え、30代、40代にかけて次第に減っていき、その後は急減するのです。

この本能に支配されたレジャーカテゴリ―の中で、USJが選ばれるには、他のレジャーの選択肢に比べて、絶対に失敗しない「テッパン感」が重要だと森岡氏は、あらゆる数字的根拠を持って、理解しました。USJに来さえすれば、楽に、失敗なく楽しめるんだと、消費者の深層心理に認識させることが「消費者価値」だと定義したんですね。

USJのCompany Edge(自社の強み)

自社の強みは、森岡氏にとって明白でした。ディズニーに勝るとも劣らない、クリエイティブな開発力や、ハイクオリティなエンターテイメントを作り出すノウハウ、そして、現場の情熱があったのです。

森岡氏の就任当時は、その実力がまったく評価されていなかったそうで、だからこそ、伸びしろは大きいと判断したとのことでした。

USJのCompetitive Defense(競合防御)

競合防御、という点で、森岡氏がどう考えたのか?

この思考の過程が面白い。森岡氏の他、多くの人は、ライバルはディズニーランドだと考えていました。しかし、当時のUSJは、関東はおろか、地元関西地域でテーマパークNo.1とはいえなかった。距離にして500kmも離れ、往復3万円もするディズニーランドよりも、関西地域において圧倒的な、レジャーカテゴリーNo.1のシェアを獲ろうと考えました。

実際、USJ以上のスケールとクオリティを持ったテーマパークは存在しないので、その認識をブランド・ポジショニングとして、消費者の脳内に築くべきだと判断したのです。

USJのブランド戦略の重心

このようにして、導き出された、USJのブランド戦略の重心が「世界最高を、お届けしたい」というあの名フレーズ。

冒頭で、コンセプトの再定義をしたことに触れましたが、「ハリウッド映画専門テーマパーク」から、「世界最高のエンタメブランドを集めたセレクトショップ」へと、コンセプトを再定義することで、映画好きの大人だけが楽しめるテーマパークではなく、家族もカップルも友達同士でも、USJに絶対に楽しめる!というレジャーとして位置付けたのも、このブランド戦略の重心を経て、自然と導き出された回答だったのです。

もちろん、森岡氏は、関西エリアを制覇したその先の、戦略も考えています。ディズニーランドとのブランド・ポジショニングによる差別化ですね。消費者価値としては、どちらも「テーマパークとして失敗しないテッパン感」であるのは変わりません。しかし、ディズニーランドは「テッパン感と幸福」をUSJは「テッパン感と興奮」を売っていると定義しました。

このブランド戦略が、プレファレンスの核となり、倒産寸前だったUSJが単月でディズニーランドを超えるテーマパークに成長したことを考えると、いかにプレファレンス=選ばれる確率を最大化させることがビジネスにおいて重要か分かりますよね。

小規模ビジネスにも応用できる「重心」の考え方

さて、森岡氏からの学びを経て、当社が個別にサポートしている個人ビジネスで、実際に、成果の出ている活用方法を軽くご紹介しておきたいと思います。

ある士業の方のサポート事例ですが、まずは、ここまでお伝えしたブランド・ポジショニング・マップの3要素「消費者価値」「自分の強み」「競合との違い」、この3点を交差させた“重心”を見つけることを進めていきました。

具体的には、以下3点を質問して、深掘りしたのです。

- 自分の強みは何か?(スキル・経験・人柄)

- その強みは、誰のどんな悩みに刺さるのか?

- 同業者と比べて、自分にしかない要素は何か?

その結果、下記のように定義することができました。

- 消費者価値

→「会社設立に踏み切れない創業者にとって、書類手続きは手間・不安・失敗への恐怖」。 - 自分の強み

→「創業支援の豊富な実績」「女性起業家との親和性」「ITを活用したオンライン対応」。 - 競合との違い

→「オンライン手続きに特化」「若年層向けに寄り添うスタンス」「SNSでQ&Aを日常的に発信」。

上記から、ブランド戦略の重心は、以下のように定義しました。

オンライン対応×創業初期支援×女性起業家向け

なお、ここまで対象を絞ったのは、対応できるサービス範囲に限度があり、月2件の顧客が獲得できればそれで十分であったためです。ちなみに、そこから、見込み客に対して、より伝わりやすいメッセージに置き換えたのが以下のようなコピーになります。

オンラインでスムーズに会社設立!女性起業家に特化した安心サポート

このメッセージを基に、プロフィール・ホームページ・SNSをサポート、およびアドバイスしました。その結果、お断りするほど、顧問契約依頼が来ることになりました。

ホームページの戦略設計の際に、こうしたブランド戦略の重心を見極め、コンセプトを定義することは、望み通りの成果を勝ち取るために絶対に欠かせません。

まとめ:森岡毅氏から学ぶ「選ばれ続ける」ための戦略思考

森岡毅氏の教えから学べることは、マーケティング手法以上の価値があります。今回、森岡氏がマーケティングの最大変数であるというプレファレンスを軸として「どうすれば構造的に選ばれやすくなるか?」について、深めてきましたが、これが実践レベルでできるようになると、怖いものはありません。

僕自身、まだまだ実力不足だと認識していますし、十分に使いこなせている自信はないのですが、すくなくともホームページ制作という分野においては、それなりの実績を積み重ねることができました。

森岡氏の携わる仕事は、社会的にもインパクトがあり、生み出す利益のケタが違いますが、プレファレンス=選ばれる確率を高めることこそが、マーケターの最大の仕事である、という認識は、僕たちのようなスモールビジネスにおいても、長期的にビジネスを継続させる意味で重要なトリガーとなります。

なぜなら、お金をかけなくても、ここでお伝えしたような、プレファレンスを最大化させるためのフレームワークは、人生戦略そのものであると感じるからです。今一度、ブランド戦略の重心を見つける3つの要素を思い返してみてください。

Consumer Value(消費者価値)、Company Edge(自社の強み)、Competitive Defense(競合防御)の3つの条件合が重なる「重心」を見つけること。これは、一見複雑に思えるかもしれませんが、実際には非常にシンプルな考え方です。

「誰の、どんな悩みを、自分ならではの方法で、競合にはできない形で解決するのか?」

この問いに明確に答えられるようになれば、あなたのビジネスも人生も、選ばれやすくなるはずです。「構造的に有利なポジション」を、相対的に判断できるからですね。

大企業と違い、フリーランスや個人事業主には「身軽さ」という大きな武器があります。市場の変化に素早く対応でき、お客様との距離も近い。この利点を活かしながら、森岡氏のフレームワークを適用すれば、売上の規模は小さくとも、人生を豊かにするための効果的な戦略を構築できます。

ぜひ、今日から、プレファレンス=選ばれる確率を高める戦略思考を実践してみてください。