※この記事にはプロモーションが含まれています

「最近、自然検索からの流入が減ってきた…?」

そんな時代の変化を肌で感じている方も多いのではないでしょうか。実際、当社が管理している一部のWEBサイトでは、自然検索からの流入に減少傾向が見て取れます。

僕はこれまで、400件近い中小企業や一人社長のWeb制作や集客をサポートしてきました。SEO(検索エンジン最適化)の進化とともに数多くの現場を見てきた中で、今まさに「SEOだけでは限界がある」という転換点を迎えていると実感しています。

特に最近は、Google検索に代わってChatGPTやGeminiなどの生成AIを使い、質問に対して直接答えを得るユーザーが急増しています。こうした“ゼロクリック検索”の時代においては、検索結果の1位を取ってもアクセスが得られないことが珍しくありません。

では、どうすればAIに選ばれ、見込み客との接点を築くことができるのか?

その答えのひとつが、「LLMO(Large Language Model Optimization)=大規模言語モデル最適化」と「AIO(AI Optimization)AI最適化」という新しい考え方です。

本記事では、SEOとの違いを踏まえながら、忙しい一人社長やリソースに乏しいスモールビジネスでも実践できるAI時代の本質的なコンテンツマーケティング戦略を提案していきます。

まだ断定的なことはいえないこともあるのですが、当社が実際に中小企業の現場で実践し、成果を上げてきた視点から、LLMO・AIOという新しい概念をどう受け止め、どう活かせばいいのか。実用性にフォーカスして、わかりやすくお伝えします。

LLMO・AIOとは何か?AI時代の新しい情報最適化の考え方

検索エンジンに評価されるように布石を打つ、これまでのコンテンツマーケティングは「SEO(検索エンジン最適化)」を中心に進化してきました。しかし、AIの台頭により検索行動が変化し、Google検索の仕様もAIモードに移りつつある今、その前提が大きく揺らいでいます。

生成AIは、ユーザーの質問に直接答える存在となりました。質問されたとき、検索結果に並ぶページではなく、AIが提示する回答がユーザーの意思決定を左右する時代。つまり、検索されるよりも、AIに“引用される”ことの方が価値を持ち始めているのです。

ここで注目されているのが「LLMO」と「AIO」という2つの新しい概念です。まずは、これらについて、定義していきましょう。

LLMO(Large Language Model Optimization)とは?

LLMOとは、大規模言語モデル(LLM)最適化のこと。たとえばChatGPTやGemini、Felo、Perplexityなどに向けて、自社情報を最適化するための施策です。

わかりやすく言えば、「ユーザーがAIに質問したとき、自社サイトの情報が回答の中に引用される状態を作る」ことを目的とした取り組み。本質的には、SEOの延長という見方もできなくはないですが、異なる視点として、AIが情報をどう認識し、文脈をどう捉えるかに基づいた設計が求められます。

たとえば、<よくある質問>のセクションを設けて、そこで明確な回答を用意しておけば、AIがそのまま引用してユーザーに届けてくれる可能性が高まります。要は、自社コンテンツが信頼できる情報源として認識されている状態を目指すのがLLMOということです。

AIO(AI Optimization)とは?

一方、AIOは、AI最適化を意味しますので、もっと広い概念と考えてください。AI全般に対する情報最適化を指し、生成AIだけでなく、音声アシスタント、検索AI、レコメンドエンジンなど、さまざまなAIシステムに向けて自社情報を整備していく取り組みになります。

たとえば、WEBサイトの設計をするときに、FAQ(よくある質問)ページの整備や構造化データの活用、ブランドや商品に関する記述をAIが読み取りやすい形式で記述するといった、より包括的な視点を持つのがAIOです。

LLMOはAIOの一部と考えた方が分かりやすいですね。重要なのは、AIにとって読み取りやすく、理解しやすく、引用しやすい情報を構築するための施策だ、ということ。SEOもLLMO、AIOもビジネスでは「見込み客に情報を届けるための手法」であることに変わりはありません。

ただ、このSEOと、LLMO/AIOは前提となる文脈がまったく異なります。

SEOとの決定的な違い:「検索される」から「引用される」へ

LLMOやAIOは従来のSEOと最も異なるのは、評価軸が「ランキングされてクリックされること」から「AIに引用・参照されること」へシフトしている点です。SEOでは、特定の狙ったキーワードで検索結果の上位に表示され、見込み客にサイト訪問してもらうことがゴールでした。

一方、LLMO/AIOの文脈では、ユーザーが検索エンジンではなくAIアシスタントに質問するケースが増えているため、AIの生成する回答の中に自社の情報が含まれるかどうかが重要になります。これが、どういうことかというと、たとえGoogle検索で1位を獲得していても、ユーザーがAIの回答だけ見て満足してしまえばサイト訪問はゼロになってしまう、ということなんですね。

ユーザーの検索行動における2つの大きな潮流

従来のSEOは、Googleなどの検索結果で上位表示され、見込み客からのアクセス流入を増やすことが目的でした。「キーワード検索→検索結果の表示→クリック→サイト訪問」というプロセスが大前提だったわけですね。

ところが今、現在進行形で進んでいる変化は、大別すると、2つの潮流があると考えています。

- ユーザーの検索行動が変化&多様化している

- 検索エンジン自体の表示がAIモードに切り替わっていく過程にある

ユーザーの検索行動が変化&多様化している

まず1つ目の潮流は、検索という行為そのものの多様化です。従来のように「Googleでキーワードを打ち込む」という行動に加え、次のような手段が日常的に使われるようになっています。

- インスタグラムをはじめ、SNS検索

- YouTubeなどでのHow-to検索

- ChatGPTやGemini、Perplexity、FeloなどのLLMに質問を投げかける

- 音声アシスタントによる“話しかけて検索”

僕自身もそうですが、「情報を探す場所」と「知りたいことの聞き方」を変えてきているんですよね。特にZ世代といわれる若年層ではGoogle検索よりも、まずはSNSやAIで聞いてみるという行動が主流になっているといいます。

この動きは、SEOを軸とした、キーワード選定やコンテンツ設計の前提そのものを見直す必要があることを意味します。相対的にSEOからの流入が減少することを念頭に置いて、SNSやYoutube、その他あらゆるメディアとの複合的な設計をしなくてはならないんですね。

検索エンジン自体の表示がAIモードに切り替わっていく過程にある

もう一つの大きな潮流が、検索エンジンそのものの進化です。Googleをはじめとした検索プラットフォームが、検索結果の表示形式をAI主導へと大きくシフトさせつつある、今がまさに転換点なのでしょうね。

たとえばGoogleでは、従来の「リンクが並ぶ検索結果」ではなく、AIが質問に対して直接回答を提示する“AIモード”に切り替わっていってます。すでに検索キーワードによっては、ページ上部にAI生成の回答ボックスが表示され、ユーザーはそこを見るだけで満足してしまうケースが少なくありません。

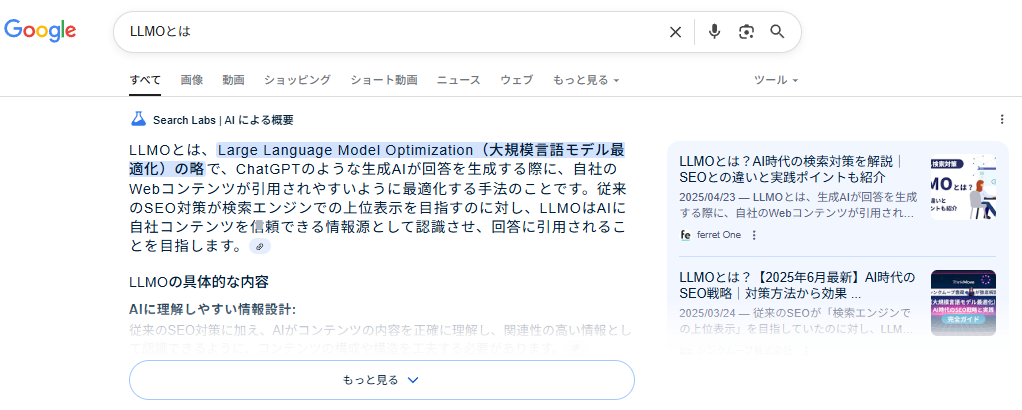

たとえば「LLMOとは」と入力すれば、以下のようにAIがまとめて回答してくれるのです。

こうして、AIによって適切な答えが提示されれば、従来のように、「検索結果を見てサイト訪問する」という行動自体が減っていくでしょう。上記の「LLMOとは」の事例でもわかるように、ユーザーはAIの回答を見ただけで満足すれば、リンク先を訪れません。実際に、その影響で、当社で管理している一部のWEBサイトでは、自然検索からの流入が減少傾向にあります。

巷では、”ゼロクリック検索”と呼ばれるのですが、まさにそれです。どれだけSEOで1位を取っても、クリックされなければ流入はゼロ。いずれは、検索結果そのものが表示されなくなるかもしれない、という方もいます。

これは、SEOの前提を根底から覆す潮流ですよね。検索上位を狙うよりも、AIによる回答の中に“引用されること”が、これからの情報発信で求められることになりそうです。特に「〇〇とは?」など、情報を知りたいだけのニーズにおいては、SEOで上位を狙うこと自体の価値が低くなります。

つまり「AIによる概要」で簡単に解決できてしまうテーマでは、上位検索されたところで、サイトには流入してこなくなるので、ユーザーがもっと知りたくなる深さのあるコンテンツを作っていくことが大事になるわけです。

クリックされるよりも、引用されることが重要に

ということは、クリックされるよりも“引用される”ことの価値が高くなってきますよね。

たとえば、ChatGPTに「フリーランス向けの確定申告ツールを教えて」と聞いたとき、AIの回答に自社サービスが含まれていれば、検索を介さずに認知されるルートが生まれます。当社の場合だと、「勝てるホームページとは何ですか?」と聞けば、(2025年7月現在では)当社で定義している勝てるホームページの内容が引用されますし、「勝てるホームページを作るにはどうすればいいですか?」と聞くと、当社のサービスが出てきます。そうすると、場合によってはサービス購入に繋がる可能性がでてくるわけですね。

このように、AIにとって信頼できる情報源として認識されることが、これからのWEB集客において無視できない要素となってきたのです。

SEOとLLMOは対立するものではない

誤解されがちですが、LLMO/AIOはSEOとまったく別の施策ではありません。むしろSEOで培った技術や考え方が、そのままAI最適化にも応用可能だと考えています。

たとえば、以下のような要素はSEO・LLMO共通で重要といえるでしょう。

- キーワードの適切な設計

- ターゲットの定義

- サイトの論理的な構造化

- ページの表示速度やUX最適化

- 構造化データ(スキーマ)による意味付け

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化

SEOの延長線上にLLMOがあるといえなくもない、といったのは、このようにそのまま応用できるからです。違うのは、「検索結果の上位」を目指すのではなく「AIによる引用」を意識すること。

ここまでを、基礎知識として押さえておくと良いと思います。

AI時代に求められるコンテンツマーケティングの本質

では、具体的には、どうやって、AIから信頼できる情報源だと認められるかについてです。

検索されるためのコンテンツから、引用されるためのコンテンツにシフトするためには、単純に、キーワードを詰め込んだ文章では通用しません。AIに読まれるためには、文章そのものの設計思想を見直す必要があります。

できるだけ、一人社長やフリーランス、リソースの少ない中小企業の担当者の方でも取り組めるように、AIに届くコンテンツ設計の本質を、5つの観点から解説していきます。

AIに伝わる文章コンテンツは、明確さと構造化を重視する

AIに引用されるためのもっとも基本的な前提はシンプルです。文章が明確で構造的であること。

生成AIは膨大なテキストを学習していますが、人間のように文脈の微妙なニュアンスを読み解くのはまだまだ得意ではありません。今後はそういった文脈を読み取っていくと思いますが、AIO観点では、曖昧さを排除し、情報を論理的に整理して提示していく方がベターです。

明確さ=一文一義で言い切る構文

良いとされているのは「一文で結論がわかる」構文を徹底すること。たとえば、「○○とは××である」「理由は〜である」という形で、60文字前後に要点を凝縮する。

例:LLMOとは、生成AIに引用されることを目的とした情報最適化の施策です。

例:売上が前年比35%増加したのは、AI経由の流入が増えたためです。

こうした構文は、AIにとって引用しやすいだけでなく、読み手にとっても理解しやすいですね。僕自身、まだまだ、徹底できていないので、意識しないといけませんね。

構造化=定義・Q&A・箇条書きの活用

次に重要とされるのが「情報を構造化して提示する」工夫。ChatGPTなどのアウトプットを見ると分かると思いますが、箇条書きやQ&A形式で出してくることが多いですよね。まさに、あのようなイメージです。

ホームページでは特に、よくある質問ページを作り込むことが重要ではないかと思っています。AIの生成アルゴリズムに適しており、そのまま引用される可能性を高めてくれるという話です。

曖昧表現・比喩の使い方に注意

人間にとっては魅力的でも、AIにとっては誤解を生む表現は気を付けた方がよいとされます。たとえば、「業界を席巻した」や「爆発的な反響」といった比喩や誇張は、意味が曖昧で引用対象にはなりにくい。「ホワイトアスパラガスのような指先で触れられると、、、」なんて文学的な表現では、AIによる引用は期待できないですよね。

ただし、僕自身は、文章に独自性を生み出す特製のひとつとして、比喩表現やたとえ話は大事だと思っていて、そこはAIに迎合することにやや抵抗があります。それに、AIOを意識しすぎるあまり、意味は分かるけど、味気ない、つまらない、といったことでは、人間同士の関係性は積み重なりません。

もちろん、定義や結論部分では避けるべきです。

E-E-A-Tの強化が信頼性の土台になる

AIに選ばれる情報には、明確さだけでなく「信頼性」が欠かせません。その信頼性を裏付ける考え方として、今もGoogleを中心に評価軸として重視されているのがE-E-A-Tです。

E-E-A-Tとは、以下の4つの要素を指します。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

このフレームワークは本来SEOの文脈で語られてきたものですが、AIOにおいても、有効です。なぜなら、生成AIも「誰が発信しているか」「どの程度信頼できるか」を、Web上の総合的な情報から判断しているからです。

経験:実体験に基づく語りがAIに信頼を与える

経験とは、現場で得た知見や具体的な体験談を指します。たとえば、ぞろ屋が中小企業のWEBサイトを400社近く支援してきた過程で得た「実際に効果が出た施策」などは、経験値として非常に価値があると思います。

文章単位での工夫としては「〜した結果、●●が改善された」「お客様の声で○○という評価をいただいた」などの表現や実績を本文中に盛り込むことで、AIにも実証的な情報源として認識されやすくなります。

専門性:狭く深く掘るテーマ選定が差別化の鍵

専門性とは、「この分野に詳しい」とAIや読み手に思わせられるかどうかです。雑多なトピックを広く浅く取り扱うよりも、特定のテーマに特化し、深く掘り下げたコンテンツを重ねることで専門性を築けます。

たとえば、「生成AIとマーケティングの融合」をテーマに特化したブログであれば、関連する知見や実績を集約することで、AIからも「この領域に強いサイト」と認識されやすくなります。

権威性:小さな実績の積み重ねがブランドになる

権威性とは、社会的に信頼されている立場かどうかです。SEOでは、質の高い匿名の個人ブログより、上場会社が運営する並み程度のブログの方が、検索評価が高くなります。これは、AIOにおいても同様。また、ホームページでしか発信していない会社より、SNSやYoutube、電子書籍など、多様なプラットフォームを持っている会社の方が、評価が高くなります。

その他、他サイトからのリンク=被リンクが多かったり、外部メディアでの言及などを通じて、Web上に蓄積された信頼が作れている会社ほど、信頼できる情報源と認められます。それが権威性になるんですね。

よりAIO視点で考えると、当社の「勝てるホームページ」のように、あるニッチな分野で「いつも参考になる記事を出している」と評価されれば、その分野の第一人者としてAIに認識される可能性は高まるので、狙ってみても良いかもしれません。

信頼性:出典、根拠、実績で裏付けを取る

最後の「信頼性」は、経験、専門性、権威性を高めていくと、自然と上がってきますが、それらに加えて、数字やデータなどを通して、正確性と透明性を意識すると良いでしょう。たとえば、

- 統計データには出典を明記する

- 専門家の発言には参照リンクを付ける

- 商品レビューには実際のユーザーの声を載せる

こうした地道な情報の積み重ねが、「このサイトは信頼できる」という印象を検索エンジンにも、AIにも読み手にも与えます。

E-E-A-Tについては、他の記事でも詳しく解説しているので、是非ご覧になってみてください。SEO、AIO、LLMOにおいても「信頼性」は満たすべき最重要項目だと考えています。しかしそれは、一朝一夕にできるものではなく、時間がかかるので、まだ取り組んでいなければ、今すぐ始めてください。

特に、自社サイトで上記を意識してコツコツ積み重ねたコンテンツは、唯一無二の資産になります。

構造化データとHTMLの最適化がAI理解を助ける

優れたコンテンツを書いても、AIに正しく読み取られなければ意味がありません。ここで重要になるのが、構造化データとHTMLの最適化です。

この領域は一見すると「技術寄り」で難しそうに思えるかもしれませんが、基本を押さえれば、そうでもありません。ただし、ホームページを設計する初期段階でしっかり整えておく必要があります。当社ではそのためにも、クライアント様にはヒアリングを膨大に行いますが、そうすることで、長期的にAIからも選ばれやすいWEBサイトを作ることができるのです。

構造化データとは?AIに“意味”を伝える言語

構造化データについて、簡単に、解説しておきますね。WEBページの内容を検索エンジンやAIに理解してもらうためのマークアップ(記述)のことです。たとえば、以下のような情報を「意味付き」で伝えることができます。

- ページの内容(記事/FAQ/製品紹介など)

- 著者情報や会社情報

- レビュー・評価・価格・在庫状況

このマークアップには、Schema.orgという共通ルールがあり、GoogleやBing、ChatGPTなどもこのフォーマットを基に情報を処理しています。特にFAQページや製品ページに構造化データを施すことで、AIに正確な意図を伝え、回答候補や引用ソースに選ばれる可能性が大きく上がるとされています。

HTML構造を意味のある形で設計する

もう一つ見落とされがちなのが、HTMLの意味的な構造化です。

SEOでも最重要ですが、見出し(<h1>~<h3>)、段落(<p>)、リスト(<ul>・<ol>)、引用(<blockquote>)などのHTMLタグを適切に使い、ページ全体に「論理構造」を持たせるわけです。

このようにマークアップを正しく行うことで、AIはページの階層や重要度を認識しやすくなり、文章の文脈や関連性も判断しやすくなります。

たとえば、

h1:ページのタイトルh2:大見出し(論点)h3:具体例や根拠

という形で整えておくと、AIは構造的にコンテンツを理解し、どのセクションを引用するかを選びやすくなります。詳しくは下記の記事もご覧ください。

「難しそうだな」と感じる方もいるかもしれませんが、WordPressなどのCMSを使っていれば、構造化データの実装はプラグインで比較的簡単に対応可能です。また、FAQブロックや製品情報ブロックを正しく使えば、自動的にマークアップされるテーマも増えています。

構造化データとHTML構造の最適化は、AI時代の基礎体力とも言える要素です。もし、WEB制作会社に任せる場合、このあたりの知識のない方にはお任せしない方が良いでしょう。

AIO的ライティング戦略:AI活用と人間らしさの両立

生成AIの登場により、コンテンツ制作のスタイルも大きく変わりました。今や、記事の下書きや構成案、リライトまで、AIを執筆アシスタントとして使うことができる時代です。

ただし、AIに任せきりでは意味がありません。考えてみてください。AIがアウトプットしたものを、AIが自分で引用するのはおかしいですよね。何より、味気ない。レンジでチンして美味しい冷凍食品と、手作りの料理との差にも似て、どれだけAIに学習させても「らしさ」は失われる気がします。当社でも、AIを活用してはいますが、伝えるテーマによって「AIに任せる部分」と「ぞろ屋にしかできない部分」を見極めることを大切にしています。

このあたりの意見は、個人差が相当にあると思いますが、少なくとも100%AIの文章は避けた方が良いという意見を持っています。

人間にしかできない価値の上乗せを意識する

具体的に、コンテンツレベルで、どのように人間らしさを加えるか、ですが、当社で意識しているのは、以下のようなもの。

- 実体験に基づくエピソードや具体例、一次情報

- ニッチな業界知識や現場の肌感

- 読者の気持ちに寄り添う語り口

- 意外性のある切り口や深い洞察

特に一次情報です。これらは、AIで再現できません。読み手との信頼関係を築くのも、こう言った部分ですよね。生成AIで得られた下地をベースにしつつ、自分の経験知や考察を乗せていく。このバランスが、AI時代における価値あるコンテンツを生むコツになるのかな、と思っています。

質と量のバランスを見失わない

注意したいのは、AIを使えば大量のコンテンツを作れるようになりますが、「量産=成果」ではありません。AIに引用されるには、本質的には、質の高いコンテンツを積み重ねていくことが欠かせません。SEOでは、一定の成果は期待できますが、AI自身がアウトプットした二番煎じで、評価されるだろうか、と考えれば、その可能性は低いですよね。

AIで下書きしたとしても、一記事ごとに丁寧に設計し、構造化し、E-E-A-Tを意識して書く。その上で、更新頻度は無理なく継続できるペースを選ぶことが、スモールビジネスにとって最も現実的な戦略です。

よければ、当社で開発したブログ記事作成サポートツールがあるので、お役立てください。

継続的な更新とAIリーチの効果検証

コンテンツマーケティングは、一度作ったら終わりではありません。むしろAI時代においては、作ってからの改善と見えづらい成果の測定が差を生むのではないかなと思います。SEOに比べると、LLMOやAIOの施策は、効果が見えにくい面があるため、あせらず腰を据えた取り組みが求められます。そもそも、コンテンツマーケティングは即効性より、時間をかけて、長期的に集客していく手法。その成果を効率よく上げていくには、地道な検証と改善が必要なんですよね。めんどくさいですが、だからこそ、価値がある。

情報の定期アップデートで信頼を維持する

この記事のテーマがまさにそうですが、トレンドや検索エンジンの仕様、生成AIのアルゴリズムは、日々変化しています。僕自身、できているとはいえないですが、一度公開した記事は定期的に見直し、情報が古くなっていないか、新しい知見を盛り込めないか、見直していくことが理想です。

AIからのリーチを“定性”で検証する方法

現状では、「ChatGPTに何回引用されたか」「Feloからは?」などを正確に効果測定するには、Googleアナリティクスのトラフィック元を見るしかありません。

ただ、実際に、自社名や記事テーマを生成AIに質問してみるとか、BingやGeminiなどのAIサマリー機能で自社情報が参照されているか確認することで、簡単にチェックできるので、定期的に検証すると良いでしょう。当社では、ChatGPTに自社の提供価値にまつわる質問をすることで、引用されるかどうか、チェックしています。今のところ、「勝てるホームページ」関連では、狙い通りいっているようです。

まとめ:検索と生成AI、両方で選ばれる手を打つのが理想

これからの時代、ますます、トラフィックは多様化し、AIの利便性が高くなるほど、「検索エンジン経由」のトラフィックは減少するでしょう。求められるのは、生成AIの回答に意図的に引用されるよう、コンテンツを作っていくこと。まだまだLLMOやAIOといった概念は浸透していないので、早めに取り組んでおくことで、新たな流入チャネルを拡大できる可能性があります。

ただし、時間的、人的リソースの少ない、スモールビジネスや一人社長、フリーランスは、本質的なコンテンツ戦略として、SEO(検索エンジン最適化)×LLMO(生成AI最適化)×AIO(AI全般への最適化)との融合戦略を採ることが、勝ち筋になると思います。

まとめると、SEOは「検索される」ための対策であり、LLMO/AIOは、AIに「引用される」ための設計思想です。対立するものではないので、むしろ両者にとって本質的なことに集中するのが良い。それはずばり、ユーザーにとって価値あるコンテンツ作りです。こう言うと「な~んだ、当たり前じゃないか」と思われるかもしれませんが、この当たり前のことを本気でやろうと思うと、労力も時間もかかります。面倒くさいんです。

今後のAIの進化によって、意見は変わるかもしれませんが、現時点では、サイトの構造さえ適切にできていれば、あとはひたすら、価値提供。ビジネス視点では、顧客が眠れないほど悩んでいること、困っていること、心の底から知りたい解決策、突破したい問題に対して、提供できるコンテンツを作っていけばいい。