※この記事にはプロモーションが含まれています

2020年3月から始まった新型コロナウイルスの影響は、現在(2020年10月)もなお収まる気配がありません。むしろ、静かに第二波が訪れているようにさえ感じられます。

明るいニュースが少ない中、企業は求人を減らし、失業率もじわじわと上昇しています。コロナ以前は2%弱だった失業率が、現在では3%を超えるまでになりました。さらに、個人消費も9月の前年比でマイナス10.2%と、驚異的な落ち込みを見せています。

特に大きな打撃を受けているのが、観光・宿泊、飲食、小売・百貨店といった業態です。これらのビジネスは、「密」を作ることによって収益を上げるモデルで成り立っていましたが、その根本が崩れた今、収益を上げることが難しくなっています。

今回は、新型コロナウイルス蔓延という外部環境の変化が、ビジネスに何をもたらして、どう変わるのか、こうした激動の時代に、僕たちのような個人や、小規模事業者がどう生き残るのかを考察します。

コロナ渦で変化するマーケット

新型コロナウイルスの影響で、僕たちの生活だけでなく、マーケット全体が大きな変化を遂げました。これまでのマーケティングの主な役割は、イベントやキャンペーンを通じて「人を集めること」にありました。多くの人が集まることで競争が生まれ、商品やサービスの質が向上し、より多くの選択肢が提供される。こうして消費者の利便性が高まる一方、事業者も収益を得て成長する──これが、資本主義における成長モデルの典型的な姿だろうと思います。

しかし、コロナ禍により人が集まることが難しくなり、「ソーシャルディスタンス」が新しい生活習慣として定着しました。この新たな環境は、従来の「集団化」に依存してきたビジネスにとって大きな試練となっています。これまで、人が集まることで収益を得ていた多くの事業が存続の危機に直面しているのです。

それに加え、消費者の購買行動も変わりつつあります。集まって消費する機会が減り、自宅での過ごし方が見直される中、これまで人々を呼び込むことで利益を上げていたビジネスは、根本的な戦略の転換を余儀なくされています。

この異常事態が、僕たちの生活とマーケットに与えた影響は計り知れません。

経済をけん引してきた集団化ビジネス

外出が減少し、人々が密を避けるようになったことで、特にファッション業界は大きな打撃を受けました。これまで服は、寒さや暑さに備える機能性だけでなく、他人に自分を認めてもらいたいという「承認欲求」を満たす役割も担っていました。たとえば、ルイ・ヴィトンやシャネルといった高級ブランドが多くの人に求められる理由も、持つことで自分の価値が高まるように感じる「ブランディング」の力があるからです。

しかし、コロナ禍で外出機会が減り、他人に見せることが前提のファッションアイテムへの需要も低下。街で自分を表現するための装いが重要視されなくなり、こうしたブランドも消費者の心理変化に対応を迫られています。

こうした「集団化」ビジネスは、経済の成長エンジンとして大きな役割を果たしてきましたが、今では逆風にさらされています。人が集まってこそ価値が生まれる業態は、特に大規模な事業ほど、従来の方法だけでは収益を維持することが難しくなっているのです。

大企業ほど苦しい時代が来た

コロナ禍の影響で、「集団化」を基盤とするビジネスモデルは機能しづらくなり、これまでその強力な集客力を活かして成長してきた大企業が、かえって厳しい状況に立たされています。大企業は豊富な資本力を背景に、都市部に大規模なオフィスや店舗を構え、多くの社員を抱えていますが、それを維持するためのコストが非常に高くなっているのです。

一例を挙げると、都心に100席以上を備えた大型の飲食店は、家賃や人件費だけでも膨大な出費を要します。これまで人を呼び込むことで安定した収益を確保していたものの、ソーシャルディスタンスを考慮して座席数を30%削減すれば、その分売上も30%減ることになります。しかし、固定費は変わらないため、利益を出すのが非常に難しくなるでしょう。

一方で、20席ほどの小規模な飲食店は、規模が小さい分、維持コストも比較的低く、売上が下がってもテイクアウトなどの対応によって何とか生き延びることができる可能性が高まります。大規模なビジネスが構造上の限界に直面している今、小規模な事業が有利になる場面が増えてきているのです。

これまで、考えられませんでしたし、一時的ではあると思いますが、像は倒れ、アリが生き残る時代となってきました。

コストを下げながら、次なる一手を待つ

こうした厳しい環境の中、大企業ほど生き残りが難しくなっているのは明らかです。政府の「Go To キャンペーン」や各種助成金で一時的に支援があっても、莫大な固定費は毎月かかり続けるため、抜本的な解決にはなりません。

この先が見えない時代においては、まずはコストを徹底的に抑え、慎重に次の手を見極めることが生き残るための王道の戦略となります。無理に拡大や成長を目指すのではなく、力を温存し、状況が好転したときに素早く動ける準備を整えておくことが重要でしょう。

さらに、安定した収益を確保するためには、一つの事業だけでなく、複数の収入源を持つことも検討されてくると思います。それは企業だけに限りません。僕たち個人も、変化に対応する姿勢が今後の存続においてポイントとなると思っています。

観光・宿泊、飲食、小売・百貨店はどうすればいいのか?

新型コロナウイルスがもたらしたビジネスモデルの変化により、観光、宿泊、飲食、小売業などはこれまで通りの方法で収益を上げるのが難しくなっています。では、これらの業態は今後どのように生き抜いていけば良いのでしょうか?完璧な答えはまだ見つかっていないかもしれませんが、いくつかの工夫によって生き延びるための道は見えてきています。

特に、規模の小さい企業ほど、柔軟な対応が可能です。日本の企業の97%を占める中小企業の中でも、年商1億円以下の小規模企業であれば、身軽である分、変化に素早く適応できるチャンスがあります。不平を言ってる暇はありません。こうした企業が生き残るためには、従来のビジネスモデルに固執するのではなく、状況に合わせて工夫を凝らすことが求められます。

今こそ、「人」の力を活かし、顧客との関係を深めることで、新しい価値を生み出していくべきです。

今こそ、「人」の力を活かす

以前、あるイタリア料理店の店長としてお店を任されていた際に、「自店の強みとは何か」をとことん考えたことがありました。その店は料理もサービスも高品質で、常連客も多かったため、それらを強みと考えることもできました。しかし、よくよく考えてみると、他店も同じように努力しているため、品質や価格だけで他店と差別化するのは難しいという現実に気づいたのです。

そこで改めて、「なぜお客さんはこの店に足を運んでくれるのか?」という問いに向き合った結果、最後にたどり着いたのが「人」でした。料理や価格だけでは再現できない、その店で働く「人」による個性や温かみこそが、他店にはない魅力だと思ったのです。

私たちはそれぞれ異なる「色」を持っており、同じ人間は二人といません。たとえ料理や価格に大きな差がなくても、その店で働く「人」がもたらす雰囲気や親しみが、顧客にとっての特別な価値となるのです。コロナ禍において、飲食店を利用する動機が「おいしい料理を食べたい」から「あの人がいる店に行きたい」に変わっているのではないでしょうか。

コロナ禍でも、大きな影響を受けなかった飲食店は何をしていたか?

2020年4月から5月にかけ、多くの飲食店が前年比で7割減という大幅な業績悪化に直面しました。しかし、その一方で、3割減程度にとどまり、なんとか持ちこたえた飲食店も存在したのです。もちろん地域による違いもありますが、影響を最小限に抑えられたお店には、ある共通点がありました。

それは「顧客との関係性が深い」こと。特に20席から50席程度の小規模なお店がこの点で有利でした。規模が小さい分、個々の顧客と密なコミュニケーションが取れるため、他の大型店舗にはない「つながり」を築いていたのです。常連客との関係性が深い店は、コロナ禍で来店頻度が減ったとしても、店を気にかけ、支え続ける顧客がいたため、完全な休業や売上ゼロに追い込まれることなく営業を続けることができたのです。

こうした「人」とのつながりこそが、コロナ禍においても生き残りの要因となっていたのです。

弱小店舗が巨大店舗に勝つ

コロナ禍で大きな打撃を受けたのは、多店舗展開をしている大手レストランチェーンや、規模の大きい飲食企業でした。店舗の数が多いほど維持費も膨大で、特に都心の一等地に構える店舗は、家賃や人件費だけで月々莫大なコストがかかります。例えば、東京・新宿の一等地にある大規模な居酒屋では、毎月2000万円もの維持費が必要でした。しかし、コロナの影響で売上がゼロに近い状況が続く中、わずか1か月半で撤退を余儀なくされたのです。

政府の支援金も、こうした大規模店には「焼け石に水」となりがち。対照的に、一人で経営する小規模な飲食店は、家賃さえ抑えられれば、数か月程度は耐え忍ぶことが可能です。固定費が低い分、売上が激減しても経営を続けやすいのです。

このように、大きな規模の店舗は、いざという時に変化に対応しづらく、小規模店舗がむしろ有利な立場に立つことができたのです。

小さなお店を廃業危機から救ったSNS

2020年10月、コロナの影響で上場している飲食企業だけでも450店舗が閉店を余儀なくされていると報じられました。これは氷山の一角に過ぎず、未上場の飲食店を含めれば、さらに多くの店舗が廃業に追い込まれたと考えられます。家賃の支払いが厳しく、顧客の足も遠のく中で、廃業に至った個人店も数多くあります。

しかし、一部の小規模店舗は、この危機的状況でもSNSの活用によって顧客との関係を維持し、生き残ることができました。

たとえば、休業中に新メニューの開発を投稿していたり、親しい常連客とメッセージのやり取りをしていたりと、店舗側は「また来店してもらえる日」を想定しながら積極的に発信を続けました。通常なら店内でしか見せない調理の様子を公開したり、従業員の日常をシェアしたりすることで、顧客に親しみを感じてもらい、「再開したらまた行きたい」と思わせる工夫をしていたのです。

SNSを活用することで、現実的に人が集まれない状況でも、デジタル空間で顧客とつながりを深めることができました。家にいる時間が増えた消費者がSNSを利用する機会も増えたため、まだ訪れたことのない新規顧客にもお店の魅力を伝えられ、再開後の来店意欲を高めるきっかけをつくることができたのです。

コミュニケーションできることが、来店動機になった

事前にSNSでつながっていると、初めて来店するお客さんでも、お店の人とスムーズにコミュニケーションが取れます。たとえば「あなたが〇〇さんですね!いつもSNSで見てます!」と声をかけられると、初めてのお客さんでも一気に親近感がわきます。

こうして「人とのコミュニケーション」ができる場所は、単なる「おいしいものを食べる場所」以上の意味を持つようになります。せっかく外食するなら、気軽に話せる人がいる店を選びたくなるのは自然なことです。そして、このようなコミュニケーションを可能にしたのがSNSなのです。

コロナ禍では、「人とのつながり」を感じられる場所がより一層大切になり、そこで働く「人」の魅力が、店舗の差別化の重要なポイントとなっています。単なる商品やサービスの提供だけでなく、顧客とリアルなつながりを築くことで、来店動機を生み出しているのです。

コロナ禍だからこそ、「人」で差別化する戦略が有効

このように、飲食業界をはじめとする多くの業態がこれまでのビジネスモデルを見直す必要に迫られました。飲食店でいえば、「料理の質を高める」だけでなく、「その店の人に会いたい」という動機づけが、重要な差別化ポイントとなりつつあります。

ブランドの構築といえばルイ・ヴィトンやプラダのように独自の価値を競争の中で際立たせることが中心でした。しかし、今はその価値の一部に「人とのつながり」や「親近感」が加わり、ブランディングの在り方が大きく変わっています。

SNSを通じて顧客との関係性を深め、「この店だから行きたい」「あの人に会いに行きたい」という理由が生まれることは、今の時代だからこそ有効な戦略です。コロナ禍で変化した消費者心理に応えるためにも、「人」を中心とした差別化戦略が、持続的なビジネス展開のカギとなるでしょう。

コロナ禍で明らかに変化したブランド構築の在り方

これまでのマーケティングでは、「ブランディング」とは他社との差別化を図り、独自の価値を築くことが重要視されてきました。ルイ・ヴィトンやプラダのように、消費者が「このブランドを持ちたい」と思う価値を提供することで、競争の中で生き残るための強みを確立することが目的でした。

しかし、SNSが急速に普及したことや、コロナ禍で「本当に必要なものしか買わない」という消費意識が広がる中、ブランディングの在り方は徐々に変わりつつあります。飲食店を例にとると、外食の機会が減り「意外と家でもおいしいものが食べられる」という意識が芽生えたことで、従来の「おいしい料理」だけでは十分な差別化が難しくなっているのです。

その結果、ブランド構築において重視されるのは、消費者が感じる「親近感」や「つながり」。お店やブランドへの愛着が、単なる「商品」ではなく「人」との関係性から生まれるようになってきました。今やブランディングは、ただ価値を提供するだけでなく、顧客との関係性を育てることが重要な要素となっているのです。

見込み客を顧客化する決定打

具体例を挙げると、SNSに投稿する際に新商品の案内や特価セールのお知らせをするよりも、「今日も良い天気ですね!」といった何気ないメッセージの方が、意外と反応が良いことがあります。こうした日常の一言が、顧客にとって「このお店とつながっている」という感覚を育て、親近感を持たせるきっかけになるのです。

このように、親近感を積み重ねていくことが、見込み客を顧客へと引き寄せる決定打になります。単なる情報提供ではなく、顧客との双方向のコミュニケーションを通じて、信頼関係を築くことが重要です。SNSを活用して顧客との距離を縮め、自然な形で販売やリピートにつなげていく──これが今の時代において効果的なアプローチといえるでしょう。

顧客との関係性ができていれば、その関係が新しい見込み客の紹介やリピートに繋がりやすく、継続的なビジネス成長に寄与します。小さなコミュニケーションの積み重ねが、やがてお店への「愛着度」を高め、ブランドとしての価値も顧客の中で育まれていくのです。

お店への愛着度=親近感の積み重ね

マーケティング理論では、顧客をさまざまなセグメントに分け、それぞれのセグメントごとにロイヤルティ(愛着度)を高める施策を考えることが、ブランド構築の基本とされています。これは、顧客がどのような動機でリピートしているのかを理解し、それに応じたアプローチを取ることで、より深い関係を築くためです。

ここで重要なのは、「ブランド構築のための独自価値」というものが、他社との競争の中だけで生まれるのではなく、顧客個人の中で育まれていくという視点です。親近感のあるコミュニケーションを重ねていくことで、顧客の心の中にお店やブランドへの愛着が徐々に積み上がっていきます。そして、そうした愛着が「このお店だからこそ利用したい」という動機につながり、リピートや紹介といった行動を生み出していくのです。

つまり、ブランド構築とは単なる差別化ではなく、顧客の中で育つ「親しみ」や「信頼」を積み重ねることで成り立つものといえるでしょう。コロナ禍を経て、見込み客を顧客へと導くステップが、一方的な情報提供から双方向のコミュニケーションへと変化している今、「親近感の積み重ね」は最適な戦略となっています。

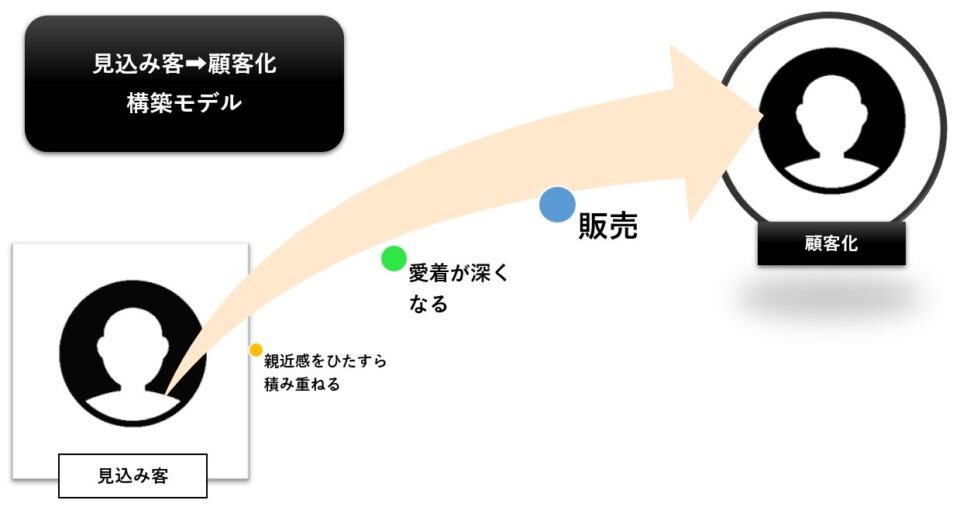

コロナ禍を経て変化した、マーケティングフロー

コロナ禍をきっかけに、見込み客から顧客へのフォロー方法も大きく変化しました。これまでのように、一方的に商品情報や特典を提供するだけでは、顧客の心を動かすことが難しくなってきています。代わりに、SNSなどを通じて親近感を積み重ね、双方向のコミュニケーションを大切にすることが、今の時代には求められています。

「親近感」を育てるためのコミュニケーションを重ねることで、顧客はお店に対する愛着や信頼を感じ、自然と販売に結びつく流れが生まれます。こうしたアプローチは、単に商品やサービスを売るだけでなく、顧客が「また来たい」「あの店に行きたい」と思えるような関係性を築くことが目的です。

今後も続くであろう不確実な時代において、双方向のコミュニケーションを重視し、親近感を育むことは、見込み客を確実な顧客へと変えていくための持続的な戦略となるでしょう。

まとめ

コロナ禍を通じて、マーケティングやブランド構築の在り方は大きく変わりました。これまでの「集客による収益モデル」から、顧客との関係性を深める「つながり重視」のアプローチへとシフトしているのです。特に、SNSを通じて顧客と双方向のコミュニケーションを図り、「親近感」を育むことが、持続的なビジネス成長を支える重要な要素となっています。

コロナ禍で明らかになったのは、顧客が商品やサービス以上に「人」を求める傾向です。「あの人がいるから」「あの店に行きたい」という動機は、これからの不確実な時代において、ビジネスの新しい価値を生み出すカギとなるでしょう。